「せっかく育てているビカクシダ(コウモリラン)を冬の寒さで枯らしてしまうのが心配」

「暖房を使う室内なのに、なんだか元気がなくなってきた」

このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

Haru

Haruビカクシダは熱帯・亜熱帯原産の植物なので、冬は少し気を遣いますよね。

室温・湿度・水やりなど、いくつかのポイントを押さえればマンションやアパートでも元気に冬越しができます。本記事では、ビカクシダ(コウモリラン)の冬越しを成功させる7つのコツを解説します。

- 冬のビカクシダ(コウモリラン)が元気に育つ管理方法がわかる

- 冬に枯れる原因を回避できる

- 春には新芽がでて成長をたのしめる

まだまだ寒い季節。ぜひ大切なビカクシダ(コウモリラン)を守るための参考にしてください。

ビカクシダ(コウモリラン)の冬越しを室内管理で成功させる7つのコツ

室内で育てるビカクシダ(コウモリラン)は、適切な環境を整えると冬場も健康的に育てられます。

全部いっきにしようとしなくて大丈夫。一つひとつ見直そう!

以下7つのコツを押さえて、ビカクシダ(コウモリラン)の冬越しを成功させましょう。

順番に説明します。

①冬場の水やりは控えめにする

冬場の水やりは控えめにし、水苔の状態を見ながら慎重に調整しましょう。

ビカクシダ(コウモリラン)は着生植物のため、根の吸収量が減る冬場は水の与えすぎが根腐れの原因になります。一方で、暖房による乾燥で水苔が急激に乾くこともあり、環境に応じた管理が必要です。

我が家のビカクシダは乾く頻度が品種によって違うため、水やり頻度はバラバラです。

水苔の表面が白っぽく乾いたら水やりのタイミングです。乾燥しやすい環境では3〜4日おき、湿度が高めの場所では1週間程度空けても問題ないでしょう。

水やりは朝の時間帯に行い、室温と同じ温度の水を使用すると根への負担を軽減できます。暖房を使用する場合は1日1〜2回の葉水で湿度を保つのがおすすめです。

水苔の状態を毎日確認し、環境に合った水やりの間隔を見つけることが冬越しのポイントです。

②室温は15℃以上を保つ

ビカクシダ(コウモリラン)の健全な生育には、15℃以上の室温を維持することが重要です。

熱帯・亜熱帯原産のビカクシダは寒さに弱く、15℃を下回ると生理機能が低下し、成長が鈍化します。10℃以下では根腐れや葉の黄変、最悪の場合は枯死のリスクが高まるでしょう。とくに夜間の温度低下が大きな影響を与えるため、適切な管理が必要です。

室温変化を把握するために小型の温度計を設置し、定期的に確認しましょう。窓際や壁際は外気の影響を受けやすく、急激な温度変化が起こりやすいため注意が必要です。

我が家は平均18℃〜20℃。元気に成長しています。

暖房の温風が直接当たると乾燥が進むため、サーキュレーターを活用して室内の空気を均一にするとよいでしょう。夜間は気温が下がりやすいため就寝前に室温を確認し、植物をより温度の安定した場所へ移動させることも有効です。

ビカクシダ(コウモリラン)を寒さから守るためには、15℃以上の室温を維持し、温度の変化が少ない環境を整えることが大切です。適切な場所を選び、日々のチェックを習慣化しましょう。

③湿度は50〜60%に保つ

ビカクシダの健康な成長には、湿度50〜60%を維持することが重要です。

冬場は暖房による乾燥が進みやすく、湿度が低下すると葉の水分が奪われて傷みやすくなるためです。適度な湿度を保つと葉の蒸散が促され、根からの水分吸収もスムーズになり、健康的な生育を助けるでしょう。

冬場の湿度管理は難しいですよね。加湿器を使っても30%前後にしか届かない日もあり、洗濯物を干すなど工夫しています。サロン用のミストは霧が細かくておすすめです!

加湿器を使用する場合は植物から30〜50cm離して設置し、湿度が高くなりすぎないよう注意しましょう。霧吹きでの葉水は、朝と夕方の1日2回行うと効果的です。

植物の近くに水を入れた受け皿を置くと、局所的な湿度を高められます。暖房が効いた室内では湿度が下がりやすいため、湿度計を活用して適切な管理を行うことが大切です。

冬の乾燥からビカクシダ(コウモリラン)を守るために、湿度を意識した管理を心がけましょう。

④室内の空気を循環させる

ビカクシダ(コウモリラン)の生育には、適度な空気の流れが欠かせません。

空気が淀むと湿気がこもり、葉の病気や根腐れの原因となるため冬場の密閉された室内では注意が必要です。新鮮な空気を供給することで光合成が促進され、健康的な成長を助けます。適度な空気の流れはカビや害虫の発生を抑える効果もあります。

サーキュレーターを使い出して葉がいきいきしているように感じます。

わたしが購入した植物用は場所を取らない&スイッチ操作できて◎

ダクトレールをつける部分はDIYしました!

朝晩10分程度の換気を行い、サーキュレーターを使って緩やかに空気を循環させるのがおすすめです。冷たい外気が直接当たるとダメージを受けるため、植物の近くの窓は開けすぎないようにしましょう。

暖房を使用する室内でも換気を適度に行うと温度や湿度のムラを防ぎ、安定した環境を維持できます。冬場でも換気と空気の循環を意識し、ビカクシダの病気を予防して快適な生育環境を保ちましょう。

⑤部屋の中心に置く(窓際を避ける)

ビカクシダ(コウモリラン)の最適な設置場所は、窓から離れた室内の中心付近です。

部屋の中央は温度変化が少なく、暖房の風や外気の影響を受けにくいため、安定した環境を保ちやすくなります。窓際や壁際は気温が下がりやすく、冬場はとくに冷え込みが厳しくなるため、植物にとってストレスがかかる場所になりがちです。

リビングであれば、テレビボードの上やサイドテーブルなど、窓際や暖房機器から適度な距離のある場所が理想的です。ビカクシダ(コウモリラン)は明るい場所を好みますが、冬場は寒さ対策を優先し、不足する光は補光でカバーするとよいでしょう。

室内の中心は光が届きにくいですよね。

光が当たる場所へ移動させるのも大変だったので、我が家では植物育成ライトを使っています。

部屋の中央に置くと空気の循環が良くなり、湿度や温度を安定させやすくなります。設置場所を決める際は、温度の安定性を最優先に考え、その上で明るさを調整することが大切です。

Amazonはコチラ:BRIM(ブリム) COSMO UV 20W 植物育成ライト

⑥肥料を与えすぎない

冬場の施肥は控えめにし、根への負担を減らすことが大切です。

冬は生育が緩やかになるため肥料を十分に吸収・循環できず、過剰な栄養分が根に負担をかけます。窒素分の多い肥料は寒さで弱った根を傷め、根腐れや葉焼けを引き起こすことも。吸収されなかった肥料が蓄積すると土壌環境が悪化し、カビや細菌の発生を招くこともあるでしょう。

冬場は肥料を与えないと決めています!

春夏と同じペースで肥料を与え続けると根が黒く変色し、新芽の成長が止まることもあります。11月から3月は施肥を控え、どうしても必要な場合は液体肥料を通常の半分以下に薄めて月1回程度にとどめるとよいでしょう。

冬場は肥料を与えすぎず、春の芽吹きに備えることが大切です。

⑦冬場に植え替えをしない

冬場の植え替えはビカクシダ(コウモリラン)に大きなストレスを与えるため、避けるべきです。

冬は生育が緩やかになる時期のため、植え替えによるダメージからの回復が遅れます。気温が低い環境で根が露出すると水分吸収がうまくいかず、寒さによる障害を引き起こすリスクが高まります。植え替え後の水やり調整が難しく、過湿や乾燥のトラブルが起こりやすくなるでしょう。

冬場に植え替えを行って根を傷めてしまうと、春になっても新芽の成長が遅れたり、既存の葉が枯れたりするケースが見られます。ビカクシダ(コウモリラン)の植え替えに最適な時期は、新芽が出始める春先(4月〜6月)です。

お世話になっている植物屋さんにも、冬場の植え替えは控えてくださいと言われました。

植え替えが必要な場合は春まで待ち、負担の少ない方法で行いましょう。植物の状態をよく観察し、適切なタイミングで作業することが大切です。

ビカクシダ(コウモリラン)は寒さに弱い植物

ビカクシダは熱帯・亜熱帯原産の植物のため、本来は寒さに強い植物ではありません。

寒い日はヒヤヒヤしちゃいますよね。適切な準備と管理で一般的な室内環境でも十分に育ちますよ。

ビカクシダ(コウモリラン)の耐寒性について説明します。

正しい知識を身につけて、寒い季節を安心して迎えましょう。

ビカクシダ(コウモリラン)の耐寒性と管理の目安

ビカクシダ(コウモリラン)の耐寒性は品種によって異なり、適切な温度管理が必要になります。ビカクシダ(コウモリラン)は原産地の環境によって寒さへの適応力が異なるためです。

一般的に高地に生育する品種は比較的寒さに強い一方、熱帯地域原産の品種は低温に弱い傾向があります。

比較的寒さに強いビフルカツムは5℃以上で越冬可能です。ワリチーやリドレイなどの品種は寒さに弱く、冬場は15℃以上の暖かい場所で管理する必要があるでしょう。

我が家には寒さに弱い「リドレイ」がいるため温度管理は慎重です。

品種ごとの特性を理解し、寒暖差が少ない安定した環境で育てることがビカクシダ(コウモリラン)を健やかに育てるポイントです。

ビカクシダ(コウモリラン)の耐寒性を強化する方法

適切な管理を行うとビカクシダ(コウモリラン)の寒さへの抵抗力を高められます。

植物は環境に適応する力がありますが、急激な環境変化はストレスの原因です。徐々に寒い環境に慣らすとある程度の耐性を獲得できるでしょう。

耐寒性が強化できるなんてびっくり!ビカクシダはおもしろいですね。

耐寒性を高めるために以下の対策が有効です。

- 9月頃から徐々に水やりの量を減らし、休眠モードに移行させる。

- 真夏の直射日光を避け、 適度な日陰での管理に慣らしていく。

- 肥料を控えめにし、 無理な成長を抑える。

季節の変化に合わせて少しずつ管理方法を調整すると、冬の寒さに備えられるでしょう。

ビカクシダ(コウモリラン)とは?

ビカクシダは、その特徴的な姿から「コウモリラン」の愛称で親しまれている観葉植物です。

壁掛けや板づけができる独特の育て方とエアプランツのような風情があることから、インテリアとしても人気を集めています。

ビカクシダ(コウモリラン)の基本的な特徴と、冬越しに関係する性質についてみていきましょう。

ビカクシダ(コウモリラン)の基礎知識

ビカクシダ(コウモリラン)は着生シダの一種で独特な構造を持ちます。

自然界では木の幹や岩に着生し、土を必要とせずに成長するため、鉢植えではなく水苔や板付けでの管理が一般的です。ビカクシダ(コウモリラン)は構造的に6要素を持ち、それぞれ異なる役割を担っています。

- 成長点(リゾーム):新しい葉や根が発生する中心部分。

- 貯水葉(外套葉):根元を覆い、水分や養分を蓄える部分。

- 胞子葉:光合成を行い、成熟すると胞子を放出する葉。

- 星状毛:葉の表面を覆う毛で、乾燥や強い日光から保護する組織。

- 根:水分や養分を吸収し、株を固定する器官。

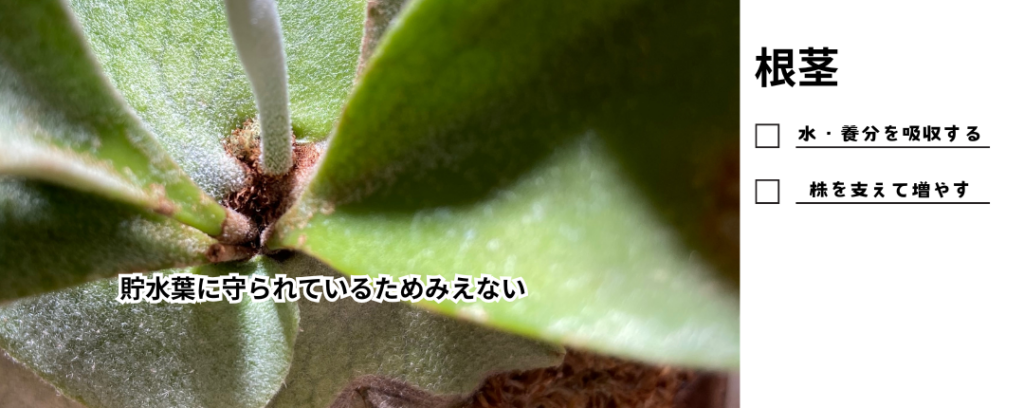

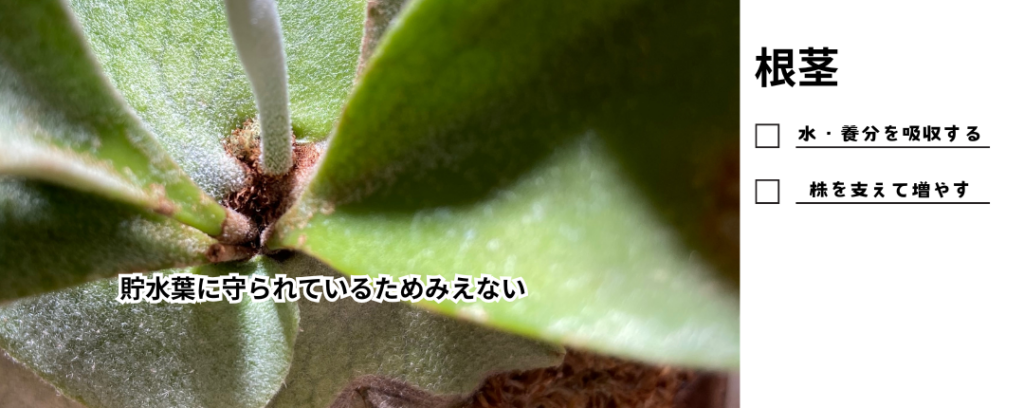

- 根茎:地下部分にあり、成長点を支えて子株が生まれる部分。

ビカクシダ(コウモリラン)の独特な構造を理解すると、適切な水やりや管理方法が見えてきます。

たとえば、根が常に湿っていると過湿になりやすいため、水苔の状態を確認しながら水やりの頻度を調整することが重要です。受け葉は根を保護する役割を持つため無理に剥がさず、自然な成長を促すことが健康な成長につながります。

成長点がグラグラしてきたら枯れてないか注意が必要です。

ビカクシダ(コウモリラン)の特性を理解し、その構造に適した管理を行うと健康的に育てられるでしょう。

冬に強い品種と弱い品種

ビカクシダ(コウモリラン)の耐寒性は品種によって異なり、冬越しのしやすさも変わります。原産地の環境や生育条件により、寒さへの耐性が異なるためです。

我が家が最初に出迎えたのは比較的寒さに強い「ベイチー」です。

以下に冬越しがしやすい品種と寒さに弱い品種をまとめました。

- ビフルカツム

- ベイチー

- ウィリンキー

- ヒリー

- スパーバム

- リドレイ

- グランデ

- ワリチー

- ホルタミー

初心者の方は、耐寒性の高いビフルカツムやベイチーなどの品種から育て始めることをおすすめします。

冬のビカクシダ(コウモリラン)は適切な管理が必要

ビカクシダ(コウモリラン)は、冬場の管理方法を工夫すると室内での育成に成功できます。

熱帯・亜熱帯原産の植物であるビカクシダ(ビカクシダ)にとって、日本の冬の環境は大きなストレスとなります。しかし、室内という環境を活かした適切な管理により健康的に育てることが可能です。

冬場に必要な主な管理方法は以下のとおりです。

- 暖房使用時は、霧吹きで湿度を調整する。

- 植物育成ライトなどを活用し、補光対策を行う。

- 室温を15℃以上に保つよう温度管理を徹底する。

- 水やりの頻度を1週間に1回程度に減らし、根腐れを防ぐ。

- 冬用の置き場所に移動し、窓際を避ける。

日々の観察と適切な環境整備で、冬場もビカクシダ(コウモリラン)の美しい姿を保てます。

ビカクシダ(コウモリラン)の水切れサイン

水不足のサインを早期に見つけると、深刻なダメージを防げます。冬場は乾燥しやすい一方で過湿も問題となるため、適切な水管理がとくに重要です。

ビカクシダ(コウモリラン)からのサインを見逃さないために、主な水切れサインを確認しておきましょう。

- 胞子葉が垂れ下がる

- 葉の色が白っぽく変化する

- 葉の先端が茶色く変色する

- 水苔が乾燥して白っぽくなる

適切な対処法として、冬場の水やりは気温が比較的安定している朝や日中の暖かい時間に行いましょう。根に負担をかけないよう、室温と同じ温度の水を使用するのが理想的です。水苔全体がしっかり湿る程度まで与えますが、過剰な水やりは根腐れの原因となるため注意が必要です。

ビカクシダ(コウモリラン)の水切れサインに気づくため、定期的に観察する習慣をつけ、早めのに対処しましょう。

ビカクシダ(コウモリラン)を大きくするコツ

冬場でも適切な管理を行うとビカクシダ(コウモリラン)の成長を促せます。冬は生育が緩やかになる時期ですが、この時期の管理が来春以降の成長に大きく影響します。基本的なケアを怠らず、春に向けた準備が大切です。

温度は15〜25℃の安定した環境を保ち、湿度は50〜60%を維持しましょう。光は強すぎない明るい日陰で管理するとよいです。水やりは水苔の状態を確認しながら適量を与え、冬は日中の気温が高い時間帯に行うのが理想的です。

葉水は毎日続けて乾燥を防ぎましょう。

春に向けた準備としては、2月下旬から徐々に水やりの回数を増やし、3月中旬頃から薄めた肥料を与え始めるとスムーズに成長期へ移行可能です。日光に徐々に慣らしていくと春以降の生育がよりよくなります。

冬場はビカクシダ(コウモリラン)の無理な成長を促すのではなく、春の成長期に向けた体力作りの時期と考えましょう。

まとめ|ビカクシダ(コウモリラン)を上手に管理して冬越しを成功させよう!

本記事では、冬のビカクシダ(コウモリラン)を室内管理するコツについて詳しく解説しました。

ビカクシダ(コウモリラン)の冬越しを成功させるポイントは以下の7つです。

冬の枯れる問題を防ぐためには、適切な温度管理・水管理・環境整備が大切です。

室温は15℃以上を維持し、窓際を避けて部屋の中心で管理するのが望ましいです。また、暖房の風が直接当たらない場所を選びましょう。

冬場は水やりを控えめにし、水苔の状態を毎日確認することが大切です。朝や日中の暖かい時間に室温の水を使うと根への負担が軽減されます。

湿度は50〜60%が目安です。空気の循環を意識しながら直射日光は避けて明るい日陰で管理しましょう。

肥料は控えめ、植え替えは春まで避けるとさらに安心です。

わたしも初めての冬越し!ポイントを押さえてがんばります♪

冬越しは少し手間がかかりますが、ポイントを意識すると健康的に育てられます。来春の新芽をたのしみに、この冬を乗り越えていきましょう。

ビカクシダ(コウモリラン) の冬越しでよくある質問

ビカクシダ(コウモリラン)の冬越しについてよくある質問をまとめました。