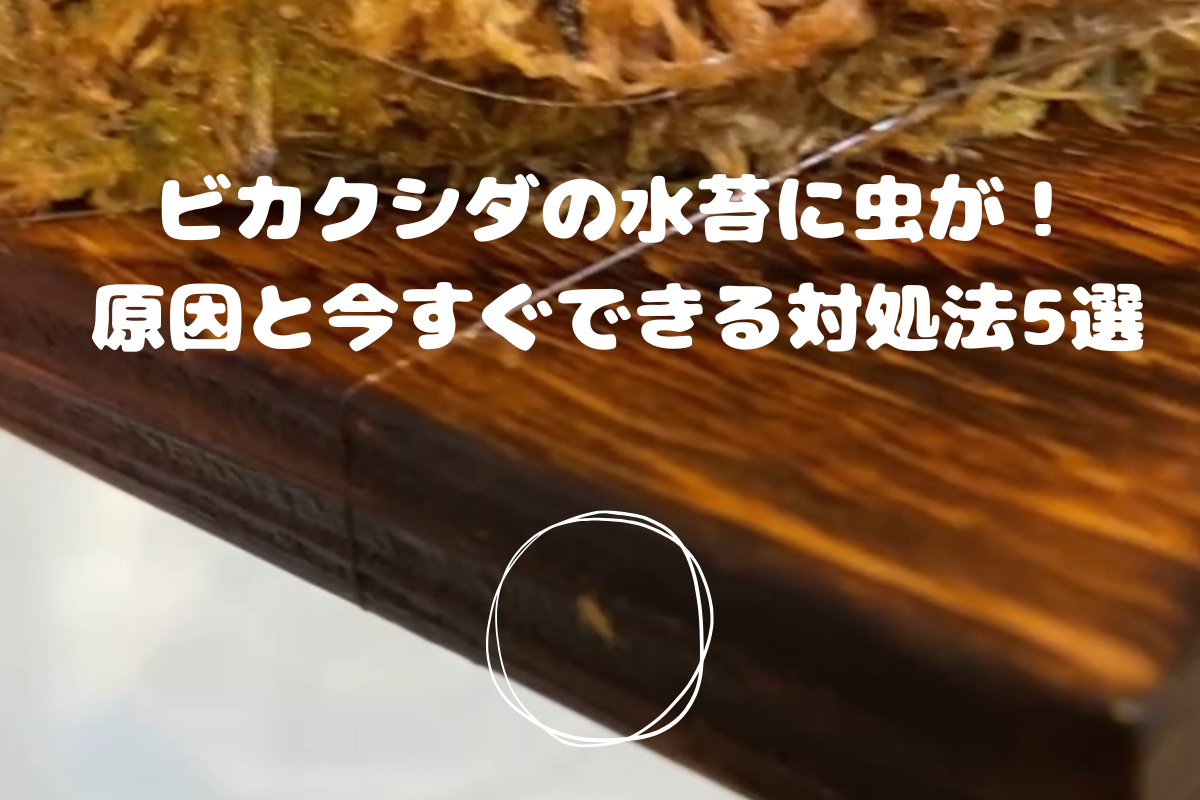

ビカクシダの水苔に虫がいて気持ち悪い

ビカクシダは大丈夫?どうすればいいの?

このように悩んでいませんか。独特のフォルムが魅力のビカクシダですが、水苔で育てていると虫が発生してしまうことがあります。

わたしも初めて見た時はびっくり!しっかり管理していたつもりだったのでショックでした…。

この記事では、ビカクシダの水苔に虫が湧いてしまう原因と、今すぐ試せる具体的な対処法5選を解説します。あなたのビカクシダを虫から守る参考にしてください。

ビカクシダの水苔にいる虫の種類と見分け方

ビカクシダの水苔に見られる虫はさまざま。それぞれの特徴を知り、正しく見分けることが適切な対処への第一歩です。以下5つの虫についてまとめました。

順番に見ていきましょう。

トビムシ

水苔の表面や周辺で、白くて小さな虫がピョンピョンと飛び跳ねているのを見かけたら、トビムシの可能性が高いでしょう。

体長は2〜3mm程度と非常に小さく、その名のとおり刺激を受けると跳ねる動きが特徴です。ジメジメした湿度の高い環境を好み、水苔に含まれる細かな有機物をエサにしています。

トビムシにはハネがなく、バネ状の器官である「跳臓器」で跳びはねます。

トビムシがビカクシダの株自体に直接大きなダメージを与えることはほとんどありません。しかし、数が増えると見た目にも不快感がともなうでしょう。

キノコバエ(コバエ類)

黒っぽくて小さいハエのような虫が飛んでいる場合、キノコバエなどのコバエ類の可能性があります。

体長は2〜3mm程度。成虫は飛んで移動しますが、問題なのはキノコバエの幼虫です。キノコバエの幼虫は水苔のなかに潜み、湿った環境で有機物だけでなく、ビカクシダの根を食べてしまうことがあります。

キノコバエ(コバエ類)は、観葉植物全般で発生しやすく、湿気と腐植質(分解された有機物)が多い環境で繁殖しやすい厄介者です。

チャタテムシ

1mm程度と非常に小さく、淡褐色や灰白色をした虫が水苔の上を歩いているのを見つけたら、チャタテムシかもしれません。動きは比較的ゆっくり。チャタテムシは高温多湿な環境を好み、水苔に生えた微細なカビや有機物のカスなどを食べています。

ダニに似ていますが、ダニは目視では確認できません。

植物への直接的な害は少ないものの、死骸やフンがアレルギーの原因となる可能性が指摘されています。チャタテムシは、湿度の高い場所や、古くなった水苔で発生しやすい傾向にあるでしょう。

アザミウマ(スリップス)

葉や新芽にいる1〜2mm程の細長い虫はアザミウマ(スリップス)かもしれません。体色は黄色や黒褐色などさまざまで、活発に動きます。

とても小さいので、見つけるのも大変。

アザミウマは植物の汁を吸うため、被害箇所は白くカスリ状になったり変形したりします。 ウイルス病を媒介することもある厄介な害虫です。20〜25度の高温乾燥を好み、風通しが悪いと発生しやすいでしょう。

コナカイガラムシ

葉の付け根や裏、新芽などに白い綿のような塊や、白い粉をまとったような楕円形の虫(2〜4mm程度)が付いていたら、コナカイガラムシかもしれません。

見つかりにくい場所に集まって隠れていることが多い虫です。

成虫はあまり動きませんが、幼虫は移動して広がります。植物の汁を吸って生育を悪くするだけでなく、排泄物(甘露)が原因で光合成を妨げる「すす病」を誘発することもあります。高温乾燥を好み、風通しの悪い場所で発生しやすい害虫です。

今すぐ試せる!ビカクシダの水苔にいる虫の対処法5選

ビカクシダの水苔に虫がいた場合に、今すぐ試せる具体的な対処法を5つ紹介します。株の状態に合わせて試してみてください。

順番に解説します。

対処法1:水で洗い流す

手軽にできるのが、シャワーなどの水流で虫ごと洗い流す方法です。ビカクシダを浴室や屋外に移動させ、株を傷つけないように注意しながら、水苔部分に水をかけて虫を物理的に除去します。

水圧が強すぎると水苔が崩れたり、根を傷めたりする可能性があるので、水で洗い流す場合は優しくおこないましょう。

この方法は一時的な効果はありますが、水苔内部の卵などには効果が薄く、根本的な解決には他の方法との組み合わせが必要な場合が多いです。

対処法2:水苔をしっかり乾燥させる

虫は湿った環境を好むため、あえて水苔をしっかりと乾燥させて虫が住みにくい環境を作り出す方法です。次の水やりまでの間隔を通常より長く空け、水苔がカラカラになる手前まで乾燥させます。

ただし、乾燥させすぎはビカクシダのストレスになるため、株の様子を見ながら慎重におこなう必要があります。

暑い時期の長期間の乾燥はビカクシダの負担になるため避けましょう。風通しのよい明るい日陰などに移動させると乾燥を早められるでしょう。

ビカクシダを移動させたり、窓を開けるのが難しかったりする場合は、サーキュレーターを活用するのもオススメです。

対処法3:薬剤(殺虫剤)を使用する

手っ取り早く虫を駆除したい場合は、園芸用の殺虫剤の使用が有効です。

ビカクシダにも使用できる観葉植物用のスプレータイプ・水で薄めて株元に与えるタイプ・水苔に混ぜ込む粒剤タイプなどがあります。使用する際は必ず製品ラベルの指示に従い、用法容量を守ってください。

ビカクシダはデリケート。薬剤の使用は品種や株の状態を考えて検討しましょう。

散布する場所(屋外やベランダなど)や時間帯(早朝や夕方)を選び、ペットや小さなお子さんがいるご家庭ではとくに注意が必要です。薬剤によっては特定の虫にしか効果がない場合もあるため、対象害虫を確認しましょう。

対処法4:水攻め(水漬け)をする

水苔や用土に虫が発生した場合、一時的な対処法として「水攻め(水漬け)」があります。これは板ごとビカクシダを水に漬け、酸素不足により虫を駆除する方法です。

バケツなどに水を張り、株元が浸かるようにして5〜10分ほど漬けます。すると、ビカクシダの水苔にいた虫が水面に浮かび、物理的に除去できます。

漬けたあとは、水をしっかり切り、風通しのよい場所で乾かしましょう。水分が多すぎると根腐れの原因になるため、湿ったままにしないよう注意してください。

対処法5:水苔を交換する

虫の発生源となっている古い水苔を、虫ごとすべて取り除いて新しいものに交換する「植え替え」が、根本的な解決策です。

板付けの場合は板から株を丁寧に取り外し、古い水苔をできるだけ除去します。その際、傷んだ根があれば整理しましょう。

その後、新しい清潔な水苔で根を包み、再度板付けします。植え替えは株にとって多少のストレスになるため、気候が穏やかな春や秋の生育期におこなうのがオススメです。

ビカクシダの水苔に虫が湧いてしまう主な原因

ビカクシダに虫が湧いてしまう主な原因は以下の3つです。原因を知ることで、効果的な対処と再発防止につなげられます。

一つひとつ解説します。

水のやりすぎ・常に湿っている状態

ビカクシダの水苔に虫が湧く原因の一つが「過湿」です。常に水苔がジメジメと湿っている状態は、トビムシやキノコバエにとって絶好の繁殖環境となります。

また、水やり後に受け皿にたまった水をそのままにしておくのは避けましょう。水苔は保水性が高い素材ですが、乾く時間も必要です。

適切な水やりの頻度と量を見極め、水苔が適度に乾湿を繰り返すサイクルを作ることが重要になります。

水苔の劣化・有機物の増加

水苔は時間とともに劣化し、徐々に分解されていきます。分解が進むと、虫のエサとなる細かな有機物が増加。これが、虫たちを引き寄せる原因に。

与えた肥料が分解されずに残ったり、枯れた葉やゴミなどが水苔に混ざり込んだりすることも有機物を増やす要因です。

定期的な水苔の交換(植え替え)は、見た目をきれいに保つだけでなく、虫の発生リスクを低減させる効果もあります。

風通しの悪さ・高温多湿な環境

高温多湿な環境は、多くの虫にとって非常に快適な住処。お部屋の隅など、空気の流れが悪い場所にビカクシダを置いていると水苔がなかなか乾かず、湿気がこもりやすくなります。梅雨時期や夏場は注意が必要です。

ビカクシダの健康のためにも、虫対策のためにも、風通しのよい場所に置くことを心がけましょう。サーキュレーターなどで室内の空気を循環させるのも有効な手段です。

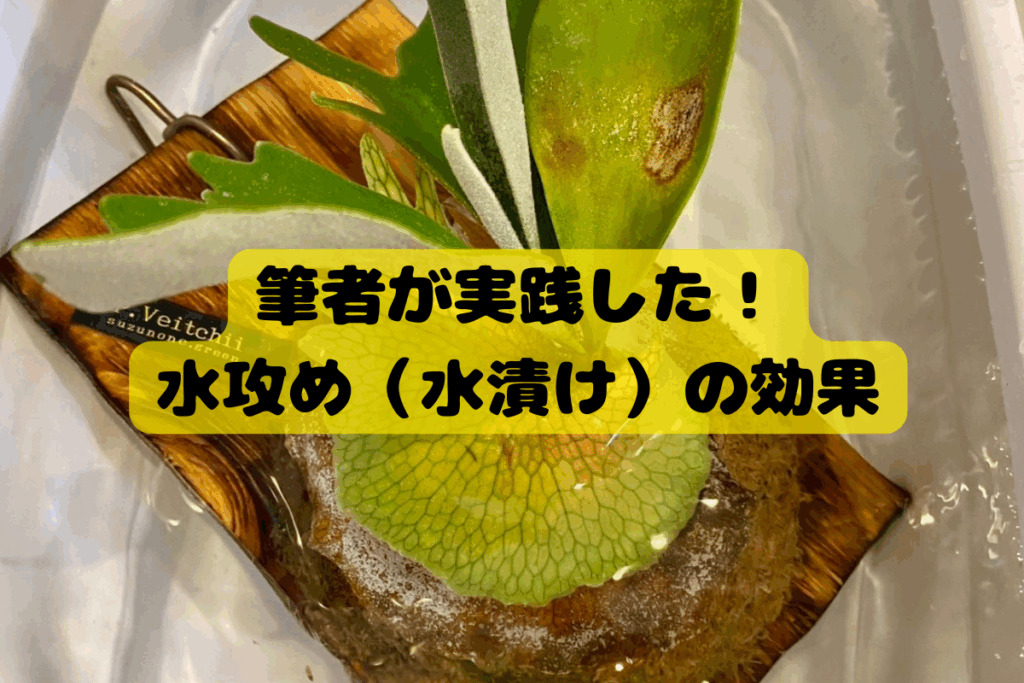

【体験談】筆者が試した「水攻め(水漬け)」の効果

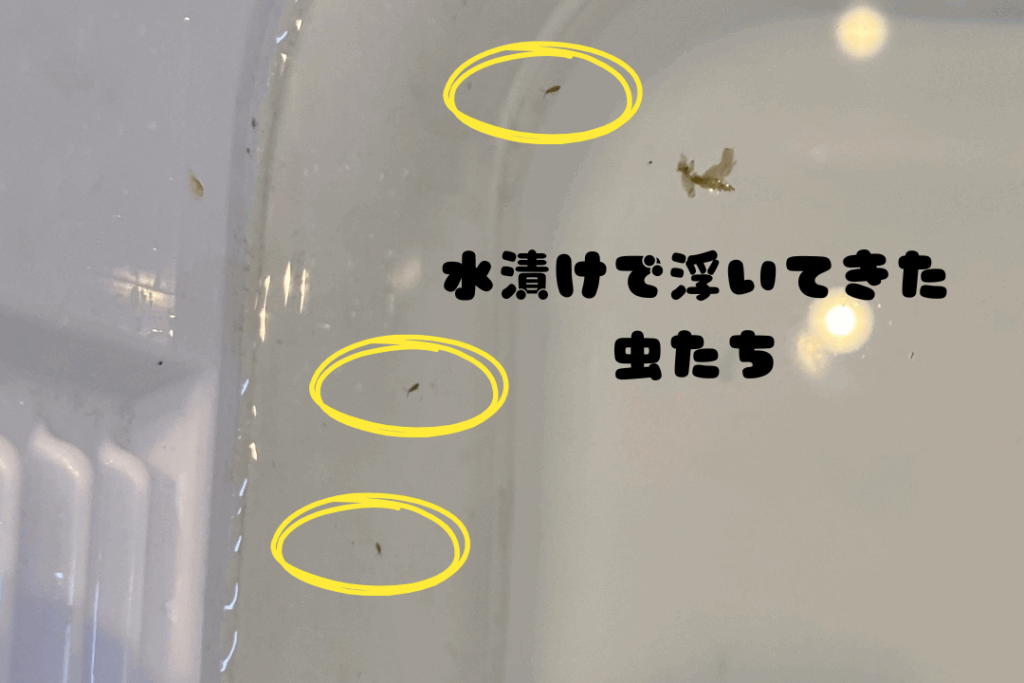

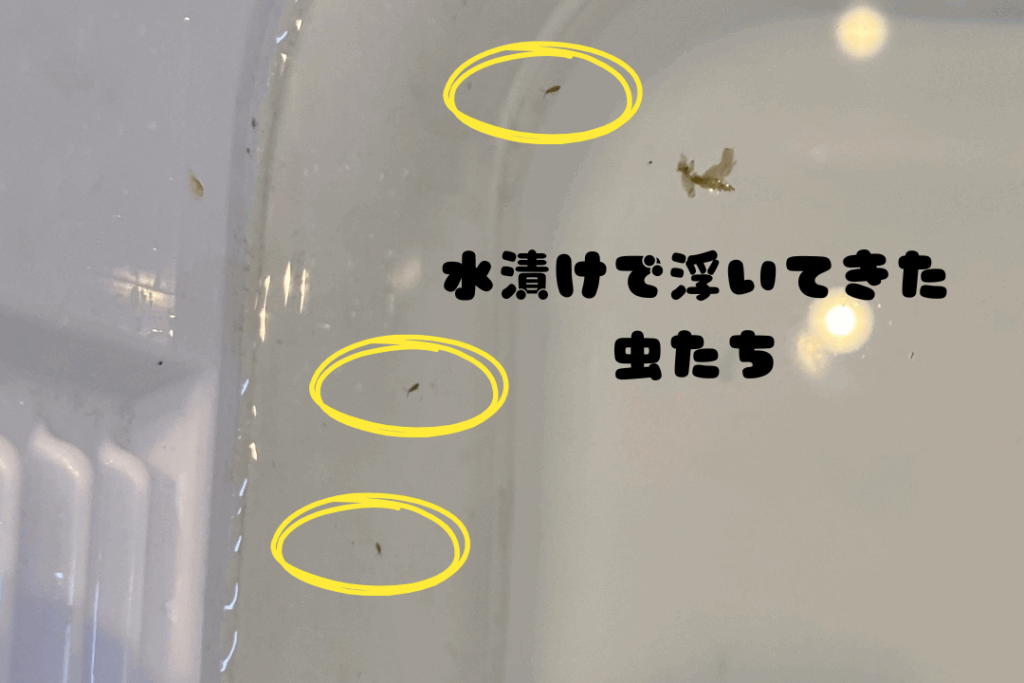

我が家で育てているビカクシダにも虫が湧いたため、「水攻め(水漬け)」を試しました。筆者が試した結果、「水攻め(水漬け)」は一時的に虫を減らす効果はありましたが、完全な駆除には至りませんでした。

我が家の虫は、おそらくトビムシ…?

「水攻め(水漬け)」は、水中に浮いてこない虫・水苔の奥深くに潜んでいる虫・卵状態の虫には効果が限定的。一方で、水面近くにいる水に弱い種類の虫は、この方法である程度取り除けるでしょう。

- バケツに水をためる

- ビカクシダを板付けのまま水へ漬ける

- 5分つけ置く

- 浮いてきた虫を取り除いてからビカクシダを水から出す

実施後は数匹浮いていました!しかし数日後に確認すると、水苔の表面を歩く虫の姿を発見…。

数分水漬けしたことによりビカクシダが弱ったり、枯れたりするダメージはありませんでした。

「水攻め(水漬け)」は、応急処置としては有効ですが、根本から解決するには他の方法を選択する、もしくは併用する必要があるでしょう。

それでも虫が減らない場合に試したいこと

上記の対処法や予防策を試しても、なかなか虫が減らない…そんなときに試せる、もう少し踏み込んだ対策を紹介します。

それぞれ見ていきましょう。

木酢液・竹酢液などを利用する

化学合成された殺虫剤の使用に抵抗がある場合は、木酢液やニームオイルといった自然由来の資材を試してみるのも一つの手です。

木酢液は希釈してスプレーしたり、水やりの際に混ぜたりすると土壌環境の改善・虫が嫌がる環境を作る効果が期待できます。ニームオイルは、害虫の摂食阻害や脱皮阻害などの効果を持つとされる植物由来のオイルです。

ただし、これらの効果は化学殺虫剤ほど劇的ではなく、忌避(寄せ付けにくくする)が主な目的となる場合が多いです。効果には個体差があり、継続的な使用が必要になることもあります。

水苔以外の植え込み材を検討する

どうしても水苔で虫が湧きやすい場合は、植え込み材そのものを変えてみるのも選択肢です。

たとえば、ヤシの実のチップである「ベラボン」は水苔に比べて水はけがよく、有機物の分解も遅いため虫が比較的発生しにくいです。他にも、コルクや流木に直接着生させる方法もあります。

それぞれの素材にメリット・デメリットがあり、水持ちや管理方法も変わります。ご自身の管理スタイルやビカクシダの種類に合わせて検討してみてください。植え替えの手間はかかりますが、環境を変える有効な手段です。

専門家に相談する

いろいろな対策を試しても状況が改善しない場合や、原因が特定できずに困っている場合は、思い切って専門家のアドバイスを求めてみましょう。

近くの園芸店や、ビカクシダを専門的に扱っているショップのスタッフに相談するのがオススメです。

ビカクシダにダメージがあってからでは遅いです。わたしもたくさん聞いています♡

実際に株の状態を見てもらったり、発生している虫の写真を見せたりすることで、より的確な原因特定や対処法のアドバイスがもらえるはずです。経験豊富なプロの意見は、きっと問題解決の糸口になりますよ。

まとめ|ビカクシダの水苔に湧く虫を対策して育成を楽しもう!

ビカクシダの水苔に発生する虫について、虫の種類・原因・具体的な対処法・予防策まで詳しく解説しました。

- 水苔にはさまざまな種類の虫が発生する

- 水苔の過剰な湿り気・劣化・風通しの悪さが虫の発生を招く

- 虫が発生した場合は、環境や株の状況に応じて対処する

- 根本的な解決や被害が大きい場合は、新しい水苔へ植え替える

- 普段から適切な水やり・風通しのよい場所・定期的に植え替えをおこない虫を予防する

水苔に虫が発生すると驚いてしまいますが、原因を理解し、一つひとつ対処していけば解決できる可能性が高まります。大切なのは、日々の観察と適切な管理です。

この記事で紹介した方法を参考に、焦らず、あなたのビカクシダに合ったケアを見つけてください。虫の悩みから解放され、イキイキとしたビカクシダの成長を楽しみましょう!

「ビカクシダの水苔に虫」でよくある質問

ビカクシダの水苔に虫についてよくある質問をまとめました。

- ビカクシダの虫の取り方は?

-

ピンセットや割り箸で物理的に取り除くのが基本です。虫の数が多い場合は、気候の穏やかな生育時期に水苔ごと交換する方法が効果的でしょう。

- 苔のなかにいる虫は何ですか?

-

水苔のなかには、コバエ(キノコバエ)の幼虫やトビムシなどが潜んでいることが多いです。その他、環境によってはワラジムシが見られることもあるでしょう。株自体に付く害虫としては、カイガラムシやハダニなども考えられます。

- ビカクシダの葉っぱにほこりが付くとどうなりますか?

-

ビカクシダの葉(貯水葉や胞子葉)にほこりがたまると、光合成を妨げ、生育が悪くなる可能性があります。また、ほこりは病害虫の温床にもなりやすいため、定期的に湿らせた布などで優しく拭き取るか、シャワーなどでやさしく洗い流すのがオススメです。