ビカクシダの壁掛けはおしゃれだけど難しそう

板付けに挑戦したいけど、何から揃えればよいのかわからない

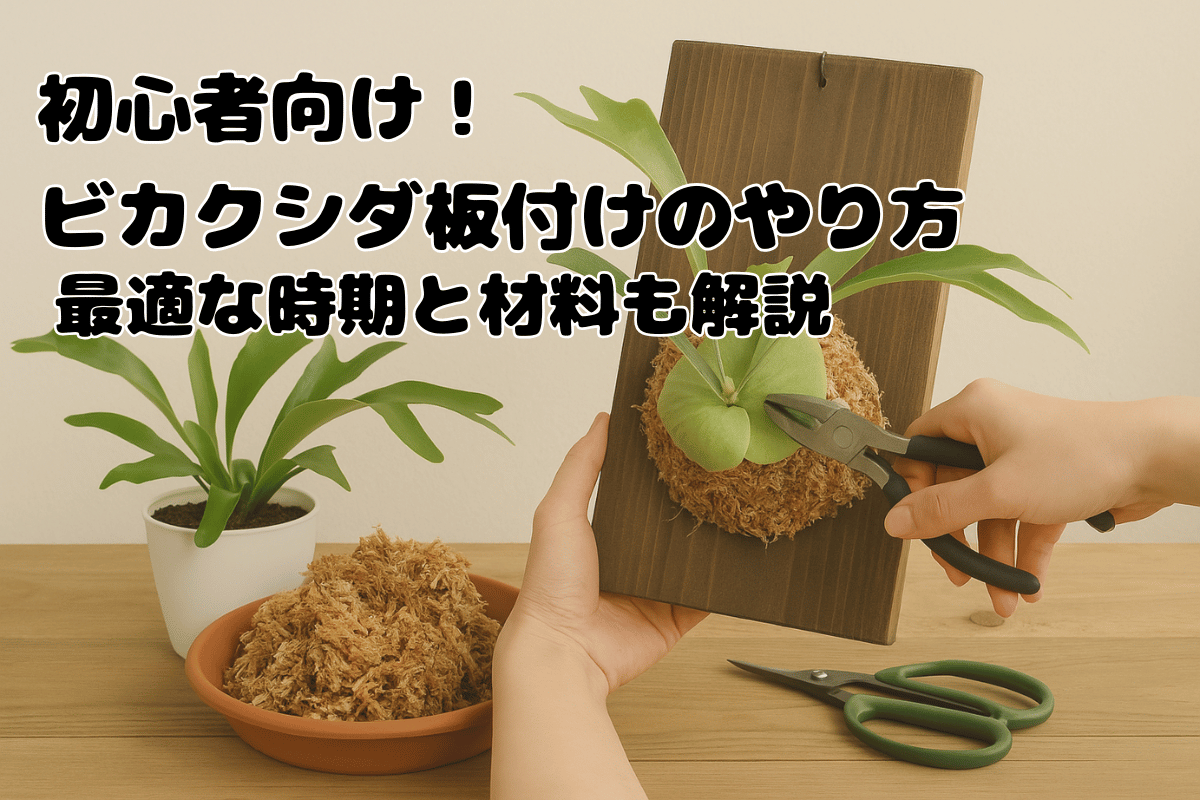

観葉植物に慣れてくると、個性的なビカクシダ(コウモリラン)をおしゃれな『板付け』で育ててみたいと思う人も多いですよね。ビカクシダの板付けはコツをおさえれば初心者でも手軽に取り組めるんです!

- 初心者でも失敗しない具体的な板付けの手順

- 株に負担をかけない最適な時期と環境

- 100均やホームセンターで揃う材料と道具選びのコツ

- 板付け後の水やりやトラブルを防ぐ管理方法

最後まで読めば、板付けに関する疑問が解消され、今週末にでもあなただけのビカクシダをおしゃれに壁掛けデビューできます。ぜひ理想のグリーンインテリアを作る参考にしてください!

【初心者でもわかる】ビカクシダ板付けの手順

ビカクシダの板付けは、ポイントさえ押さえれば初心者でも決して難しくありません。

具体的な作業手順を以下5つのステップに分けて解説します。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

①ビカクシダの板付けに必要な道具を準備する

板付け作業をスムーズに進めるために、まずは必要な材料と道具をすべて手元に揃えましょう。基本的なアイテムは以下のとおりです。

- 着生板(板):ビカクシダを固定する土台です。杉板やコルクなど、好みやインテリアにあわせて選びます。

- 水苔:株の根を包み、水分を保持するために不可欠です。使用前に水でふやかし、軽く絞っておきます。

- テグス(釣り糸):株を板に巻き付けて固定します。透明な3〜5号のものが目立たずオススメです。

- 吊るすワイヤーや金具:壁掛けにするためのヒートン(吊り金具)やワイヤーです。錆びにくいステンレス製がよいでしょう。

必要に応じて緩効性肥料(マグァンプKなど)を準備します。これを水苔の中心に少量仕込んでおくと、成長期(春〜夏)の栄養補給に役立ちますよ!

②鉢から株を取り出し、根・余分な水苔などを整理する

ビカクシダを現在の鉢から丁寧に取り出す作業から始めます。株を傷つけないよう、鉢の側面を軽く叩いたり、揉んだりして土をほぐしながらゆっくりと引き抜きましょう。

無理に引っ張ると根が傷む原因になるので注意が必要です。

株が抜けたら、根に付着している古い水苔や土を優しく取り除きます。黒ずんだ根が見つかるかもしれませんが、必ずしも枯れているわけではないため、無理にちぎらないようにしましょう。

根をほぐしながら作業を進めると、新しい環境への順応を助けます。

最後に重要なのが「成長点」の確認です。

成長点は新しい葉が出てくる株の中心部分で、ここを基点に葉が展開します。

成長点の向きを間違えると後の成長に大きく影響するため、どこにあるのかをしっかりと把握しておくことが重要です。

③板に水苔を敷き、株の成長点の向きを確認して固定する

株の準備が整ったら、次は着生させる板と水苔を用意します。

板付けに使う水苔は乾燥しているため、あらかじめバケツなどの容器で十分に水を吸わせて戻しておきましょう。水を含んだ水苔は、軽く絞って水が滴らない程度の状態にして使います。

筆者はビカクシダの新しい根がよく伸びるように、マグァンプKを水苔に混ぜて使用しています。

植え込み材にひと工夫加えると、植物の成長を助けられるんです!

次に、用意した板の中央に水苔をこんもりとドーム状に置きます。この水苔の上がビカクシダのベッドです。水苔の中央に、先ほど確認した成長点を意識しながら株を配置します。

成長点が上を向くように、または飾りたい壁面に対して葉が綺麗に広がる向きになるように調整するのがポイントです!

株の配置が決まったら、いよいよ固定作業に入ります。

テグスやワイヤーを板の裏側から回し、株を水苔ごと巻き付けていく準備をしましょう。この段階で株がぐらつかないよう、しっかりと位置を定めておくことがポイントです。

④テグス・ワイヤーでしっかり固定する

株の位置が決まったら、テグスやワイヤーを使って板に巻き付けて固定します。

まず、根元を覆うように水苔を追加でかぶせ、根を保護しながら形を整えます。

その後、テグスを板の裏から回し、株の根元や貯水葉の下をくぐらせるようにして縦横斜めに何度も巻き付けましょう。

株が動かないように、少し強めに、かつ葉を傷つけない力加減でしっかりと固定するのがコツです。

水苔を触って少し柔らかめのフランスパンくらいの固さに!

⑤壁掛け / 吊り下げの仕上げをする

固定が完了したら、壁掛けや吊り下げのための仕上げをおこないます。

板の裏側に吊り具やフックを取り付けましょう。錆びにくいステンレス製のものがオススメです。

壁に飾る前に、吊り具や紐が株と板の重さに耐えられるか強度を確認してください。

板付け直後の株はデリケートな状態です。すぐに強い光に当てるのではなく、まずは明るい日陰のような場所で1〜2週間ほど管理し、新しい環境に慣らしてあげましょう。直射日光は葉焼けの原因になるため避けてください。

ビカクシダの板付けで初心者にありがちな失敗と回避方法

初心者が板付けで経験しがちな失敗を3つ紹介します。

一つ目は、成長点の向きを間違えてしまうこと。

成長点が下や横を向いていると新しい葉がうまく展開できず、不格好な形になってしまいます。

作業前に成長点の位置を確認し、上向きに設置しましょう。

二つ目は、固定が緩すぎて株がずり落ちてしまうケース。

子どもやペットがいる家庭では、少し触れただけで株が動いてしまう可能性があります。

テグスは「少しきついかな」と感じるくらい、強めに何度も巻き付けてしっかりと固定してください。

ただし、テグスを強く巻きすぎると株を傷める原因に!筆者も過去にきつく巻きすぎてしまい、成長に影響が出たことがあります…。

三つ目は、光の当たり方が偏ってしまうこと。

窓のすぐ横などに飾ると、片側からしか光が当たらず、葉がそちらにばかり伸びてしまいます。定期的に板の向きを変えて、株全体に均等に光が当たるように管理するのがオススメです。

ビカクシダを板付けする魅力とメリット

ビカクシダの「板付け」スタイルが人気なのには、見た目の美しさから管理のしやすさまで、いくつかの魅力的な理由があります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

見栄えがよく壁掛けインテリアに最適

ビカクシダを板付けにする魅力は、ディスプレイの自由度が高い点にあります。

一般的な鉢植えの場合、置き場所は棚の上や床に限られがちですが、板付けは壁に掛けることが可能なため空間を立体的に活用したインテリアグリーンとして楽しめます。

とくにビカクシダの特徴的な「貯水葉」と「胞子葉」のフォルムは、板から飛び出すように展開するため、壁に飾ることでそのユニークな美しさが一層引き立ちます。

まるでアート作品のように、お部屋の雰囲気をぐっとおしゃれにしてくれるんです♡

板付けのビカクシダは、自然のワイルドな雰囲気を感じさせ、見た目にも植物らしさが増していく特別なインテリアです。

管理や手入れがシンプルで成長を楽しめる

板付けは、管理の手軽さもメリットの一つです。

鉢植えの場合、根詰まりを防ぐために定期的な植え替えが必要ですが、板付けは一度着生すれば数年間はそのまま育てられるケースが多いため植え替えの頻度を減らせます。

株が板にしっかりと根を張り、新しい葉(成長点)から次々と芽吹く様子が直接観察できるため、日々の成長を実感しやすいのも大きな魅力です。

壁に掛けてあるため、家事や育児の合間にも気軽に状態をチェックしやすく、水やりのタイミングも掴みやすいでしょう。

板付けは置き場所を取らず、省スペースで楽しめる点もポイント!

ビカクシダの板付けは限られた空間でも壁面を利用して緑を増やせるため、都会の住環境にもマッチした育て方です。

自分で作る達成感とSNS映えが狙える

板付けは、自分の手で一つの作品を仕立て上げる「DIYの楽しさ」も味わえます。

好みの板を選び、株の角度を決め、水苔で形を整えながら固定していく作業はクリエイティブな時間です。

完成したときには「自分だけの一株」という愛着が湧き、植物を育てる喜びがさらに深まります。

板付けの手作り感は、趣味としての満足度を高めてくれるんです!

また、壁掛けにしたビカクシダ自体がフォトジェニックな存在。お気に入りのインテリアと一緒に撮影すれば、SNSへの投稿にもぴったりです。

「#ビカクシダのある暮らし」や「#板付け」などのハッシュタグで、自分の株を共有する楽しみも広がります。

自分で作り上げた達成感と、人に見せる喜びの両方を味わえるのも、板付けならではの大きな魅力です。

ビカクシダの板付けに最適な時期と環境条件

ビカクシダの板付けを成功させるには、作業する「時期」と、「育成環境」が重要です。

株への負担を最小限に抑え、スムーズな着生を促すためのポイントを解説します。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

板付けにオススメの時期は春や秋の気温が15℃以上の日

ビカクシダの板付けに適した時期は、植物の成長期にあたる春(4月〜6月)や秋(9月〜10月)です。

具体的には、日中の気温が安定して15℃を超えるようになってからがベストタイミング!

春はビカクシダが活発に成長するため、板付けによる環境の変化にも順応しやすく、根が新しい環境に活着しやすくなります。

理想的な気温の目安は、日中15℃以上、夜間でも10℃以上を保てる時期です。

逆に、気温が下がる冬場は成長が緩やかになる休眠期に入るため、この時期の板付けは株に大きなストレスを与えてしまう可能性があります。

もし株分けや仕立て直しを計画しているなら、成長期に板付け作業と同時におこなうと、一度で作業が済むため管理もスムーズになります。

室内・壁掛けに適した場所は光・風通し・湿度がポイント

板付けしたビカクシダを元気に育てるには、室内の置き場所選びが重要です。最適なのは、レースカーテン越しのような「明るい間接光」が当たる場所です。

直射日光は葉焼けの原因になるため避けましょう。

次に重要なのが「風通し」です。空気が滞留する場所では水苔が乾きにくく、根腐れやカビの原因になります。

窓際やサーキュレーターの風が緩やかに当たる場所など、常に空気が動いている壁面を選びましょう!

エアコンの風が直接当たる場所は、極端な乾燥を招くため避けてください。

ビカクシダは多湿な環境を好みますが、水やり後に水が抜けやすく、適度に乾く環境が理想です。

板付けしたビカクシダには、光・風・湿度の3つのバランスが取れた場所を見つけてあげましょう。

失敗を防ぐための環境チェックリスト

元気な成長のため、板付け後の環境で注意すべき点がいくつかあります。

まず、家の暗い角やクローゼットの裏など、光がほとんど当たらない場所に飾るのは避けましょう。光を求めて葉が片方だけにいびつに伸びてしまい、バランスの悪い姿になる可能性があります。

次に、壁に飾る際に、株が壁紙とぴったり密着しすぎていないか確認してください。

壁との間に隙間がないと、株の裏側の通気が悪くなり、蒸れて病気の原因になることがあります。

また、雨が直接当たる屋外のベランダなどに置きっぱなしにするのも危険です。とくに梅雨の時期などは、水やり後に水苔がまったく乾かず、カビが発生するリスクが高まります。

材料・道具を揃えよう!初心者でも手軽に準備できるアイテム

ビカクシダの板付けは、特別な道具がなくても始められます。ホームセンターや100円ショップなどを活用して、手軽に準備できる基本的な材料と道具を紹介します。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

着生板の種類

ビカクシダを着生させる板にはさまざまな種類があり、それぞれに特徴があります。

代表的なのは、杉やヒノキなどの「木板」。加工しやすく、価格も手頃で手に入りやすいのが魅力です。

ただし、水を含むと重くなり、種類によっては腐食しやすいものもあります。

「コルク樹皮」は、表面が凸凹しているため根が張りやすく、軽量で通気性にも優れています。自然な風合いがビカクシダのワイルドな雰囲気とよくあいますが、価格はやや高めです。

かつてはシダ植物の根茎から作られる「ヘゴ板」が主流でしたが、現在はワシントン条約により輸入が制限され、入手困難になっています。

個性的な形が魅力の「流木」も使えますが、安定した設置には工夫が必要なんです。

初心者の人には、まず扱いやすさを基準に選ぶのがオススメです。ホームセンターで手に入る手頃な価格の木板から始めて、慣れてきたらコルクなどに挑戦するのもよいでしょう。

100均・ホームセンターで揃える

板付けの材料は、100円ショップやホームセンターを上手に活用すれば手頃な価格で揃えられます。

100円ショップでは、焼き杉板や木製の鍋敷きなどを着生板として代用できます。

板のなかには耐水性が低いものもあるため注意しましょう。

ホームセンターでは、さまざまなサイズや厚みの木材が購入可能です。

板を選ぶ際は、厚みが1.5cm以上あり、反りや大きな節がないものを選びましょう!端材コーナーを利用すれば、さらに安価に購入できることもあります。

固定材と副資材

株を板に固定するための材料選びも重要です。

一般的に使われるのが「テグス(釣り糸)」です。透明で目立たず、植物の見た目を損なわないのがメリット。太さは3〜5号程度のものが扱いやすく、強度も十分です。

テグスの代わりに、園芸用の結束線やビニールタイも使用できます。

板の裏に吊り下げ用の金具を取り付ける際は、錆びて植物に悪影響を与えないよう、ステンレス製の釘やビスを使うと安心です。

用土となる「水苔」にも品質のグレードがあります。高品質なものは繊維が長く、保水力と通気性のバランスがよいですが、価格は高めです。

初めは標準的なグレードのもので十分ですが、数年後の植え替え時には株の成長にあわせてよりよい水苔を選ぶのがオススメ!水苔は1〜2年を目安に新しく交換するのが理想的です。

板付け後の管理・育て方|ビカクシダを元気に育てるためのポイント

無事に板付けが完了したら、次は日々の管理です。鉢植えとは少し異なる、板付けならではの育て方のポイントを理解して、ビカクシダを元気に成長させましょう。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

水やり・霧吹きの頻度とコツ

板付けにしたビカクシダは、鉢よりも乾燥しやすいため、水苔の乾き具合をこまめにチェックすることが重要です。

水やりのタイミングは、水苔の表面が乾き、持ってみて軽くなったと感じたときが目安!

具体的な頻度は季節や環境によって変わりますが、成長期の春から夏にかけては週に1〜2回、成長が緩やかになる冬は2〜3週間に1回程度がよいでしょう。

水を与える際は、シャワーなどで株全体と水苔にたっぷりと水をかけ、板の裏までしっかり濡れるようにします。

日々の管理として、霧吹きで葉や根元付近の水苔を湿らせてあげるのも効果的です。

光量・風通し・温度管理のポイント

ビカクシダの光管理では、「明るい日陰」が基本です。

強い直射日光は葉焼けの原因になるだけでなく、着生板自体が熱くなり、根を傷める可能性もあるため注意が必要です。

ビカクシダには、レースカーテン越しのやわらかな光が当たる場所が理想的!

風通しは、病気や根腐れを防ぐために不可欠です。

窓を少し開けて空気を循環させたり、扇風機やサーキュレーターの弱い風を遠くから当てたりする工夫をしましょう!

温度管理については、とくに冬越しがポイントです。

ビカクシダは寒さに弱いため、室温が10℃以下にならないように気をつけましょう!

冬場は暖房で室内が乾燥しやすくなるため、加湿器を併用して湿度を保つとビカクシダが元気に冬を越せます。

また、夏の暑さ対策としては、風通しをよくして蒸れを防ぐことが重要です。

トラブル対策と再仕立てのタイミング

ビカクシダの葉が垂れ下がったり、黒ずんだりするトラブルが見られた場合、水のやりすぎや通気不良による根腐れが考えられます。

一度板から外し、根の状態を確認してみましょう。黒く腐った部分があれば取り除き、新しい水苔で仕立て直します。

水苔の表面にカビが発生した場合は、湿度が高すぎるか、風通しが悪いサインです。まず水やりを控え、風通しのよい場所に移してしっかりと乾かしましょう。

板材自体が常に湿っている状態もカビの原因になり得ます。

もし成長が止まってしまったら、光量不足や成長点の向きの間違い、または板が小さすぎて根が窮屈になっている可能性があります。

環境を見直しても改善しない場合は、一回り大きな板に仕立て直す「再仕立て」を検討するよいタイミングです。

まとめ|ビカクシダを板付けしておしゃれなインテリアとして楽しもう!

ビカクシダの板付けは、正しい手順と少しのコツさえ知れば、初心者でも十分に楽しめるクリエイティブな作業です。

- 着生板・水苔・テグス・ワイヤーがあれば始められる

- 作業ステップは、道具の準備→株の準備→水苔・板の準備→固定→壁掛けの5ステップ

- ビカクシダの管理では光・風通し・定期的な水やりチェックを忘れない

- 「鉢植えから壁掛けへ」ステップアップするとおしゃれなグリーンライフを楽しめる

多くの場合、必要な道具はホームセンターや100円ショップで手軽に揃います。まずは小さな株から、自分だけの一鉢ならぬ「一枚」を仕立ててみてください。

本記事を参考に、ぜひビカクシダの板付けに挑戦して、壁面を彩るグリーンインテリアであなたの暮らしをさらに豊かにしてください!

「ビカクシダの板付け」でよくある質問

ビカクシダの板付けについてよくある質問をまとめました。

- ビカクシダの板はなんでもよいですか?

-

基本的にはどのような板でも代用可能ですが、材質や厚み、耐水性によって成長のしやすさや管理の手間が変わります。

たとえば、杉やヒノキなどの木板は手頃で加工しやすいですが、水やりで腐食しやすいものもあります。

コルクやヘゴ板は通気性や着生のしやすさに優れますが、比較的高価です。

初心者の人であれば、まずは失敗しても後悔しない価格帯の板から始めるのがオススメです。

- ビカクシダ板付けにかかる費用はどれくらい?

-

費用は、材料をどこで揃えるかによって大きく変わります。

すべての材料を100円ショップやホームセンターの安価なもので揃える場合、株代を除けば1,000円〜1,500円程度で一式を準備することが可能です。

内訳としては、板(約100円〜)・水苔(約500円〜)・テグス(約100円〜)・吊り金具(約100円〜)が目安です。

一方、園芸専門店などでデザイン性の高い着生板や高品質な水苔を選ぶ場合は、3,000円〜5,000円以上になることもあります。

また、年間の維持費としては数年に一度の水苔の交換費用(500円〜)や、必要に応じて与える肥料代程度で大きなコストはかかりません。

- 板付けがうまくいかないのはなぜ?

-

板付けがうまくいかない場合、いくつかの典型的な原因が考えられます。

多いのが、成長点の向きを間違えて取り付けてしまうことです。成長点の向が違うと葉が正常に展開できなくなります。

次に、固定が甘く、水やりなどで株がずれてしまい、根がうまく張れないケースです。テグスできつめに固定することが重要です。

また、設置場所の環境が合っていないこともあります。光が片側からしか当たらず、葉が偏って伸びてしまうのはよくある失敗です。定期的に板の向きを変えてあげましょう。